Tech Valleyセミナーレポート「医療業界におけるAI&DX化の壁 エンジニアなら聞いておきたい!リアルな開発の裏側」

ITフリーランスに特化した20年の支援実績を持つギークスでは、「Tech Valley(テックバレー)」と称し、エンジニアを対象とした最新の技術を学ぶ機会や知識を深めるセミナーを実施しています。

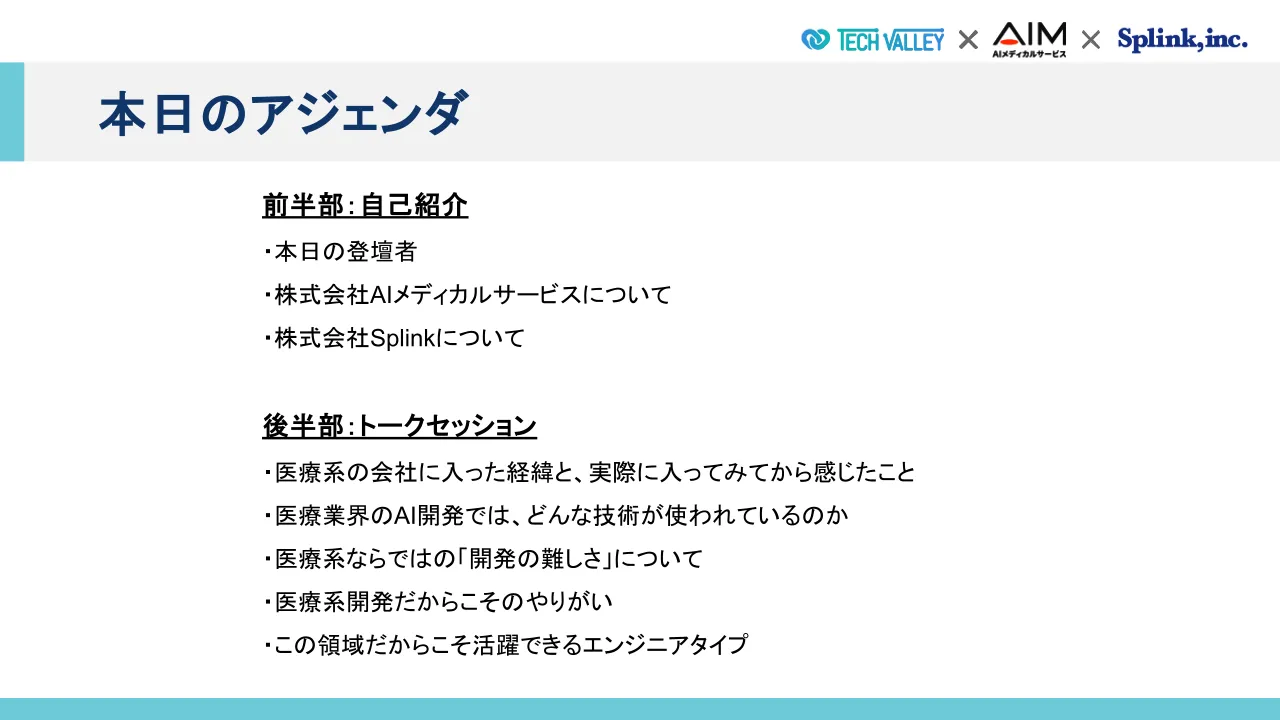

今回は「株式会社AIメディカルサービス」より製品開発部門責任者 遠藤 有真 氏・人事責任者 兼松 厚 氏と「株式会社Splink」より VP of Engineering 鈴木 真志 氏・Manager 米澤 光俊 氏が登壇し、医療分野でエンジニアになった背景や、注目されている技術・AI活用について、開発における難しさや、やりがいなどエンジニアにおける医療業界を深掘りするトークセッションを行いました。

この記事の目次

開催の背景

「Tech Valley(テックバレー)」は「エンジニアの好奇心を満たす出会いが見つかる」をコンセプトにした「企業」と「個人」を繋ぐ技術イベントです。

毎回テーマを変え、企業の代表やCTOをお呼びして、パネルディスカッションや講演など様々な形で開催しています。

今回は、「geechs job(ギークスジョブ)」にご登録いただいているITフリーランスの方々からの「医療業界での最新AI開発について知りたい」といった声をもとに、本セミナーを企画いたしました。

登壇者紹介

遠藤 有真氏株式会社AIメディカルサービス 製品開発部門責任者

デバイスからウェブまで広くソフトウェア製品の設計開発に携わる。

国内大手カメラメーカーではリードエンジニアとして多くのソフトウェア設計実装を担当。

2017年に創業メンバーとして入社。

兼松 厚氏株式会社AIメディカルサービス 人事責任者

主に人事のフィールドで、エンジニア(ソフトウェア・AI・Ops系・アプリ・Web系など)の採用や組織開発に従事。

2021年6月に人事責任者としてAIメディカルサービスへジョイン。

鈴木 真志氏株式会社Splink VP of Engineering

大手比較サイトにて自然言語を活用した検索エンジンの開発に従事。

2012年人材会社にて新規事業を担当し2018年に分社化、CTOを担当。

2022年1月にSplink入社(現職)。VPoEとして開発組織を牽引。

Ruby biz Grand prix 2017受賞。日経BP社主催ITpro EXPOやRuby Association主催のカンファレンスなど登壇多数。

米澤 光俊氏株式会社Splink Manager

Splinkには2018年から参加。

前職は医療系システム開発を10年ほど行う。

Splinkにてフロントエンドを中心にBrain Life ImagingやBraineerの開発に関わる設計開発テスト運用までを行なっている。

採用については前職から含めてのべ数百名のカジュアル面談、面接を行う。

Splink入社後のほとんどのエンジニアの採用に関わる。

セミナーの内容

前半部:サービスの紹介

2社の扱う医療サービスを、それぞれご説明いただきました。

・株式会社AIメディカルサービスについて

「世界の患者を救う~内視鏡AIでがん見逃しゼロへ~」をミッションにしています。

AIを搭載した医療機器でがんの早期発見を実現する創業7年、従業員100名規模のスタートアップです。

胃カメラを使ってAIによりがん細胞を見つけ、医師にアラートを出すソフトの開発をしています。

・株式会社Splinkについて

「すべての人につながりを、その日まで」をビジョンにしています。

認知症をはじめとする脳の病気に対して、予防医療を軸に最期の瞬間その時まで、病気から人々の”つながり”を守る、100歳になっても自分らしく、人と人との繋がりの中で生きられる新しいライフスタイルの創造を目指します。脳ドックのMRIから得られた情報より作成されたレポートがグッドデザイン賞を受賞しました。

後半部:トークセッション

登壇者は異業種からの転入も多かったので、なぜ医療業界に入られたのかを最初にお伺いしました。

また医療業界の開発状況についてお話いただきました。

・医療系の会社に入った経緯と、実際に入ってみてから感じたこと

遠藤氏:前職では医療業界ではない分野のアプリ開発に従事しておりました。そのような中、現在の代表である多田が創業前に、「AIでピロリ菌(胃がんの原因となる物質)感染の判別ができる研究開発ができないか」という依頼をいただきました。システムを開発した結果、高く評価をしていただき、そのご縁で一緒に創業することになりました。多田のつながりで医師と関わる機会があり、これまでの開発とは異なる新鮮な経験でした。

鈴木氏:前職は異業種にいましたが、以前よりエンジニアとして人の役に立ちたいとの思いがありました。当時勤めていた会社は大きかったのですが、自分の思いとの違いがありました。そのような中、義理の父親が希少疾患で原因がわからなかった際、現在の代表の青山が医師ではないにも関わらず一目で原因を当ててくださり、その熱い思いに感銘を受け、ここで自分の力を貢献したいと思い、転職することにしました。

米澤氏:私自身、持病があり通院しているため、医療との関わりが身近にあります。これまで組み込み系のシステムエンジニアとして働いていましたが、約10年前に医療系の会社へ転職しました。その後、現在の代表である青山から、創業1年目の頃に声をかけてもらい、入社しました。

創業当時は人員も少なく大変でしたが、その分多くの経験を積むことができました。

自分の開発したプロダクトがユーザーの役に立っていると実感できることは、医療系システムの醍醐味だと感じています。

・医療業界のソフトウェア開発・AI開発・セキュリティは、どんな技術が使われているのか

遠藤氏:AIメディカルサービスでは内視鏡の映像を扱うので、中心となる技術は画像処理が多くなります。医師の診断中にリアルタイムで使用されることが多い為、処理のスピード感が求められます。なのでGPUを使用することで高速化を図っています。AIの推論もパフォーマンスが求められるので、モデル自体を軽量化したり最適化を検討しています。

医療機器ということで、ユーザビリティも大切な部分です。リッチでわかりやすいGUIの開発も重要視しています。

セキュリティ観点では、通信をしない製品ではありますが、病院で使用するというところで、セキュリティの3要素CIAは担保するようにしています。ハードウェアセキュリティ対策をしており、改ざん等がされていないかが分かる仕組みを導入しています。

米澤氏:Splinkでは、自社でプロダクトの開発・運用から営業、カスタマーサクセスまで、一貫して行っています。エンジニア部門は2つのチームに分かれており、プロダクト開発を担う部門と、AI開発を行う研究開発部門があります。

当社では、SaaSとして提供する「Brain Life Imaging®」というAIプログラムを開発しています。これは、脳の記憶を司る海馬の体積を脳の画像から測定し、レポート化するものです。そのため、AIによる画像解析技術が活用されています。

プロダクト開発では、フロントエンドにTypeScriptとReactを中心に採用し、RemixやQwikといった最新のフレームワークも導入しています。バックエンドではScalaを使用し、APIサーバの開発などを行っています。

また、セキュリティの要件は年々高まっていますが、SaaSサービスとしての特性を踏まえ、データ通信に関しても厳しい要求に対応できる仕組みを提供しています。

兼松氏:医療機器の開発は一般のサービスと違い、いろんな観点で思考をめぐらせて開発していかなければにならないため、最新の技術を使えばいいというものではないです。うちもSplinkさんも、エンジニアや営業など一貫した体制で取り組んでいますので、全てを知れる良い機会になると思います。

・医療系ならではの「開発の難しさ」について

鈴木氏:データ自体がMRIなどで取得するセンシティブなものなので、データの収集や扱いが難しいです。

米澤氏:法令や医療ガイドラインの順守などが独特で、ルールを守った上での開発になる点や、リスク(医師の誤診断など)に対しての対応策なども説明していかなければいけません。

・医療系開発だからこそのやりがい

鈴木氏:この仕事は、人々から深く感謝されるものだと感じています。過去に、認知機能を測定するソフトウェアの開発過程で、開発メンバーが自身の祖父母に試したところ、通院につながり、感謝されたという事例がありました。

米澤氏:認知症にはまだ特効薬がないため、予防の重要性が国を含め広く啓蒙されています。そのため、認知症になる人を減らすことを目的としたサービスを展開しています。

認知症は一度発症すると完治が難しく、本人だけでなく周囲の人々にも大きな負担がかかります。だからこそ、このサービスを活用することで、軽度な段階で早期発見し、1年でも2年でも進行を遅らせることができれば、多くの人々に良い影響を与えられると考えています。

兼松氏:世界的にも今は早期医療や予防の概念がトレンドになっています。そういう意味では日本は先端を走っています。

遠藤氏:命を救う機会に貢献できるのは、この業界特有です。我々の分野で言えば内視鏡による胃がんの発見になります。胃がんは早期発見で命が助かる可能性が高まりますが、発見が遅れると胃の摘出が必要になる場合があるなど、生存率が大幅に低下します。ですからテクノロジーにおいて医師を支援できるのは、この業界ならではだと思います。

我々の製品は2024年3月に発売したばかりで、まだ命を救ったという実感がないですが、技術が世の中に広がっていけば実際に感じられる機会が来るのではと思っています。

兼松氏:治療機器ではないため、最初に感謝してもらえるのは現場の医師になります。

米澤氏:自社プロダクトの開発のため、どのようなプロダクトやサービスにするかを社内で議論しながら進めています。その中で、エンジニアはユーザーにとって使いやすい機能とは何かを、プロダクトマネージャーやデザイナーと共に考えながら開発を進められる点に、大きなやりがいを感じます。

兼松氏:大手ではない、ベンチャーは現場に近いからこそできることです。

さいごに

医療業界は命に関わる分野のため、やりがいも大きいということがよく分かるトークセッションでした。その一方でデータ取得での壁があったり、医療業界ならではのルールも多く、開発が困難な場合があるといった側面もあります。しかし、それを乗り越えた先に得られる喜びは、他の分野にはないものがあります。

Tech Valleyでは、今後も継続してエンジニアを対象とした最新の技術を学ぶ機会や知識を深めるセミナーを実施していく予定です。働き方の新しい「当たり前をつくる」と掲げ、ITフリーランスという働き方の啓蒙をエンジニアの方々と企業側双方へ行っております。

フリーランスをスタートする方々に向けた「はじめてのフリーランスセミナー」やITフリーランス向け福利厚生サービス「フリノベ」等のご支援も可能ですので、まずは無料登録からご相談ください。

▽ 無料登録(エントリー)はこちら

https://geechs-job.com/entry

▽ Tech ValleyページURL

https://geechs-job.com/techvalley

▽ TechValleyを介したイベント実施にご興味のある企業様はこちら

https://geechs-job.com/contact